中央線の小淵沢駅から小海線に乗って、甲斐小泉駅にやってきました。

ここが会場の最寄り駅になります。

|

甲斐小泉駅は、ご覧のように小さな無人駅です。

|

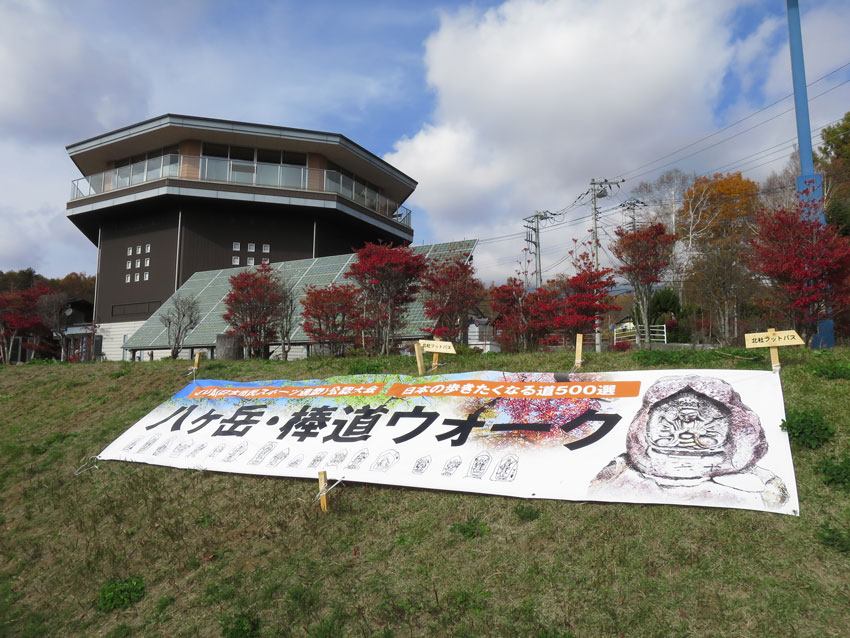

駅から徒歩数分で、三分一湧水館の会場に到着しました。

早速、受付を済ませます。

|

今回は、ウオークの前にセミナーが開催されます。

開催時間まで会場周辺の紅葉散策です。

こちらは真紅のモミジです。

|

こちらはオレンジ色ですね。

|

画面いっぱいにモミジを入れて撮ってみました。

写真ではお伝えできない、素晴らしい紅葉でした。

|

こちらが三分一湧水です。

一つの湧水を三つに分けていることから、この名がついています。

八ヶ岳の懐から湧き出る水を各農地に均等に配分するために造られたそうです。

一説には、戦国時代に武田信玄が造ったともいわれています。

|

さて、会場に戻ってきました。

正面の建物の3階でセミナーが開催されます。

私も行ってきます。

|

セミナーが始まりました。

講義の内容は、「快適」省エネウォーキング講座

そして、「八ヶ岳と棒道」講演会です。

|

スタートに際して、八ヶ岳歩こう会恒例の集合写真です。

もちろん私も写っていますよ。

お分かりになりますか?

(八ヶ岳歩こう会ホームページより引用)

|

前置きが長くなりました。

皆さん団体歩行でウオークをスタートしました。

ただ今、13時30分。

ゆっくり歩いて行きます。

|

まずは、三分一湧水館に隣接する敷地を歩いて行きます。

|

上の写真でご紹介した三分一湧水の所でスタッフから説明をいただきました。

|

一行は紅葉の中を歩いて行きます。

とても美しい光景でした。

|

紅葉したモミジがとてもきれいでした。

|

これから、三分一湧水から分かれた水が流れる川沿いを歩きます。

|

上の写真の川沿いを歩いています。

私も左手の紅葉を見ながら歩いておりました。

|

コースは、舗装道路に出ました。

視界が広いですね。

空には雲が張り出していますが、陽射しもあって好天に恵まれました。

|

スタッフから富士山が見えると伺い、

最大望遠で撮ってみました。

富士山の山頂付近が見えています。

お分かりいただけますでしょうか。

|

今回のテーマである「もうひとつの棒道」の入り口にやってきました。

ここでスタッフから説明を伺います。

|

そして、もうひとつの棒道を歩き始めました。

棒道といわれるように、基本的には直線的な道が続きます。

|

かつて棒道が造られた頃、道沿い1町(約100m)ごとに石仏が安置されたそうです。

時の経過とともに失われてしまったそうですが、

今でもいろいろな観音像の石仏が残っています。

|

真っ直ぐな棒道を歩いて行きます。

|

こちらにも風化して落ち葉に埋もれた石仏が静かにたたずんでいました。

|

今回のコースは、三分一湧水館を中心として8の字に歩くような設定になっています。

今まで8の下の方を歩いていましたが、まもなく上の方を歩きます。

|

イチョウの落ち葉を背景に石仏が安置されていました。

|

小海線の線路を越えて軽い登り坂を歩いて行きます。

地元横浜と違い、こちらはすっかり秋色に染まっています。

|

サクサクという音とともに落ち葉を踏みしめながら歩いています。

|

視界が広い場所に出てきました。

全体的に黄色くなっているのがお分かりでしょうか?

ただ今15時。陽が傾いてきました。

|

途中、さまざまな美術館の前を歩きゴールの三分一湧水館へと戻ります。

|

ただ今15時40分。

まもなく日没ですね。

遠くにそびえる山々の風景を見ながら歩いています。

|

コースは、三分一湧水館に隣接する敷地に入りました。

紅葉がきれいです。

|

これは、私の会心の一枚です。

モミジのトンネルを歩いて行きます。

これはとてもきれいでした。

|

紅葉したモミジの下で小休止です。

皆さん、モミジに見入っています。

|

さあ、ゴールはもうすぐです。

西陽に照らされながら歩いて行きます。

|

ただ今15時50分。

三分一湧水館の駐車場に到着しました。

ここでゴールです。

とても楽しいウオークでした。

スタッフの皆様、ありがとうごさいました。

|

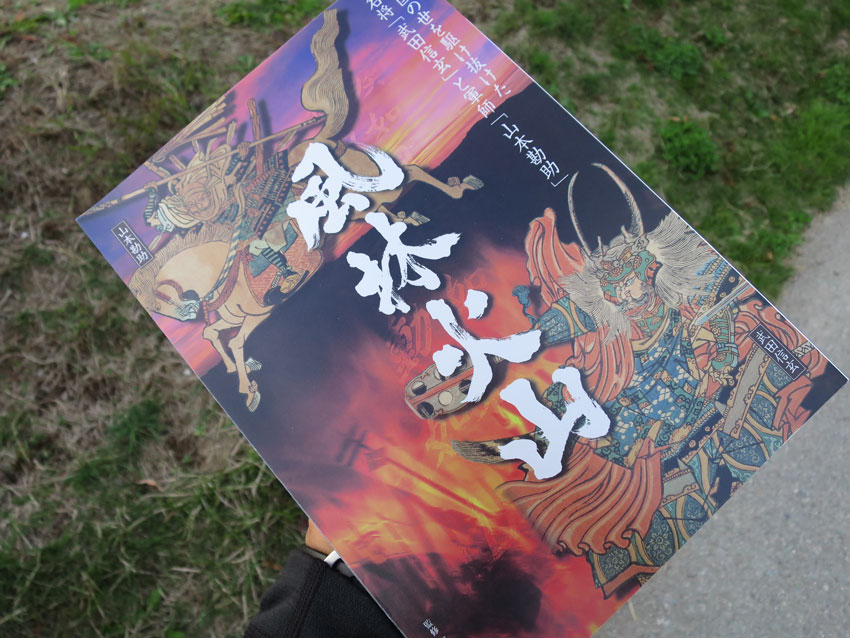

ゴール後にいただいた参加賞です。

さすがは元甲斐の国。

武田信玄と山本勘助ははずせませんね。

|

三分一湧水館を離れて、ホテルのある甲府に戻ってきました。

夕食は、会場に近い小淵沢駅の駅弁です。

最近は駅弁を食べる機会が少なくなりましたが、

駅弁には、その土地の味が詰まっています。

売店でお勧めの駅弁を買ってまいりました。

素朴ながらもとても美味しくいただきました。

最後までご覧くださいましてありがとうございました。

|

| |